Vénus plus vivante tectoniquement qu’on ne le pensait

Plusieurs processus tectoniques se produisent sous la surface de Vénus, selon une nouvelle étude menée par des chercheuses et chercheurs du Center for Space and Habitability de l’Université de Berne, et de la NASA. Ils ont découvert qu’une majorité des nombreuses « coronae » parsemant la surface de Vénus sont associées à des perturbations du champ de gravité, ce qui suggère l’existence de processus tectoniques sous la surface. Ce résultat surprenant, qui contredit les hypothèses habituellement admises selon lesquelles l’intérieur de Vénus serait tectoniquement « mort », a été découvert grâce aux données d’archives de la mission Magellan de la NASA.

La planète Vénus, notre plus proche voisine, présente de nombreuses similitudes avec notre propre planète, mais aussi des différences majeures. D’un point de vue géologique, Vénus se distingue par l’absence de tectonique des plaques à l’échelle planétaire, qui joue un rôle essentiel dans le modelage et le renouvellement de la surface de la Terre.

Les nouvelles découvertes d’une équipe scientifique codirigée par la Dr. Anna Gülcher, du Center for Space and Habitability (CSH) de l’Université de Berne et du Pôle de Recherche National (PRN) PlanetS, remettent en question l’idée habituellement admise selon laquelle Vénus est inactive sur le plan tectonique depuis des lustres. En outre, les mécanismes tectoniques proposés expliqueraient la formation des nombreuses « coronae » visibles à la surface de Vénus. L’équipe a constaté que la plupart des coronae sont associées à des régions où la croûte planétaire est plus fine. Ils suggèrent que des bulles, aussi appelées panaches, de matériau mantellique chaud s’élèvent, gonflant la croûte de Vénus dans les régions de coronae et, pour beaucoup d’entre elles, forçant le bord de ces régions à subducter sous l’intérieur, d’une manière similaire à la subduction par la tectonique des plaques sur Terre. L’étude vient d’être publiée dans Science Advances.

Cette illustration de la grande corona Quetzalpetlatl, située dans l’hémisphère sud de Vénus, montre une zone de subduction, où la croûte au premier plan plonge à l’intérieur de la planète sur le pourtour de la corona.© NASA/JPL-Caltech/Peter Rubin

Analyse d’un type de terrain unique en son genre parmi les planètes

L’équipe a utilisé les données de la sonde Magellan de la NASA, qui a étudié Vénus entre 1990 et 1994. Plus précisément, elle s’est intéressée à un type de structure de surface inexistant sur Terre aujourd’hui, mais commun sur Vénus : les coronae. Ces structures sont le plus souvent circulaires ou ovoïdes, caractérisées par une bordure composée de failles et de fractures créant leur forme particulière. Dans un premier temps, l’équipe a réanalysé les images radar de la surface, combinées à des données topographiques, et a découvert des centaines de coronae supplémentaires par rapport à celles précédemment identifiées. Il y a maintenant 740 coronae identifiées sur Vénus. En moyenne, ces éléments ont un diamètre de 220 km, soit l’équivalent de la Suisse du nord au sud. « Nous nous sommes concentrés sur les 75 plus grandes coronae, car ce sont les seules dont la résolution des données gravitationlles est suffisamment élevée pour être les étudier en détail », explique Gülcher. « Les coronae que nous avons étudiées ont donc des tailles allant de 350 km de diamètre à 2’500 km de diamètre, cette dernière représentant l’équivalent des États-Unis du nord au sud ou de la moitié de la surface de l’Europe. »

L’équipe a ensuite étudié la position des 75 coronae et a remarqué que les deux tiers d’entre elles étaient associées à de légères perturbations des données gravitationnelles recueillies par la sonde spatiale Magellan. Les perturbations enregistrées indiquent la densité de la lithosphère, ce qui correspond à des panaches de matériaux chauds et flottants s’élevant sous la croûte planétaire. « On ne trouve pas de coronae sur Terre aujourd’hui, mais il est possible qu’il y en ait eu lorsque notre planète était jeune et avant que la tectonique des plaques ne soit établie », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Gael Cascioli, chercheur adjoint à l’université du Maryland, dans le comté de Baltimore, et au Goddard Space Flight Center de la NASA, à Greenbelt, dans le Maryland. « En combinant les données gravitationelles et topographiques, cette étude a apporté un éclairage nouveau et important sur les potentiels processus souterrains qui façonnent encore actuellement la surface de Vénus. »

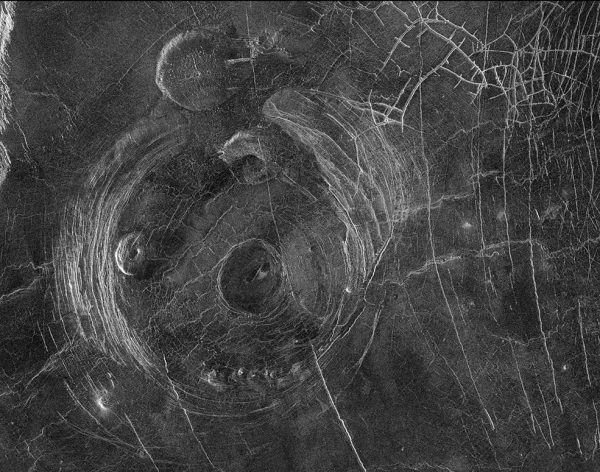

Cette image radar de la mission NASA Magellan montre des fractures circulaires associées à la corona Fotla, située dans l’hémisphère sud de Vénus. La corona mesure environ 170 kilomètres de diamètre et a probablement été formée par des processus tectoniques comme ceux explorés dans cette étude.© NASA/JPL-Caltech

Une gamme de processus tectoniques semblables à ceux de la Terre

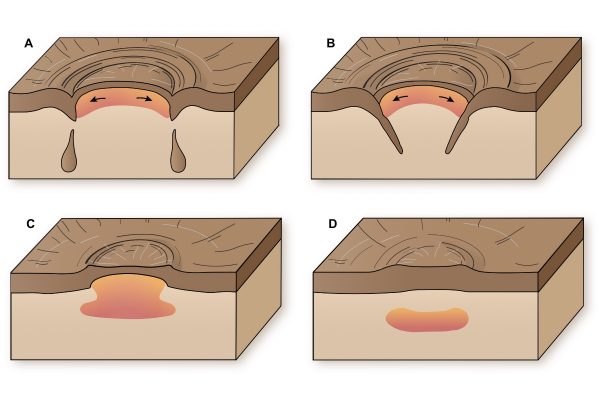

Les simulations informatiques de l’équipe montrent comment les grandes coronae se forment probablement sur Vénus. « Tout commence par le réchauffement de la matière à l’intérieur de Vénus », explique Gülcher. « La matière réchauffée s’élève ensuite à travers le manteau dans ce que nous appelons un panache, qui se trouve sous les coronae. Cette remontée est à l’origine des mouvements tectoniques qui donne ces formes particulières. » Plus près de la surface, la matière réchauffée fond et soulève la surface de la corona par rapport à son environnement, puis s’étend radialement, ce qui fait croître le diamètre de la corona. Dans de nombreux cas, lorsque la matière du panache est poussée vers l’extérieur, elle entre en collision avec la croûte environnante, créant un anneau de montagnes sur le bord de la corona. L’anneau de croûte épaissie peut finir par se détacher par le bas et s’épancher comme des “gouttes” à l’intérieur de la planète. Ou bien, comme dans la tectonique des plaques sur Terre, la croûte environnante plus froide peut finir par être subduite sous la partie intérieure plus chaude, créant les failles caractéristiques et les dépressions étroites qui encerclent de nombreuses coronae. Il existe cependant une différence majeure avec les processus de tectonique des plaques bien connus observés sur Terre : il n’y a pas de réseau de subduction à l’échelle mondiale sur Vénus.

« L’hypothèse d’une subduction sur Vénus a déjà été formulée par la communauté scientifique dans les années 90, après la première analyse des données de Magellan », souligne Gülcher. Il y a eu un regain d’intérêt pour cette théorie en 2020, lorsque Gülcher a réalisé les premières simulations informatiques tridimensionnelles de ces processus tectoniques sur Vénus, reproduisant avec succès de nombreuses coronae observées. Bien que le phénomène ait été soupçonné pendant des décennies, la combinaison des données topographiques et gravitationelles avec ces simulations informatiques constitue peut-être la preuve concrète la plus solide de cette théorie.

Néanmoins, ces processus exacts n’expliquent qu’une partie des 75 coronae. La subduction est l’un des quatre processus distincts identifiés par l’équipe, qui comprend le recyclage de la croûte au bord de la corona (épanchement de la croûte vs. subduction), tandis que les deux autres processus sont marqués par un simple réservoir de magma affectant la croûte avec des motifs de fractures circulaires et du volcanisme.

Quatre des scénarios tectoniques explorés par les scientifiques pour les coronae. La couche supérieure foncée est la lithosphère de la planète, la couche inférieure marron clair est le manteau. En rouge/jaune sont représentés les panaches de matériau chaud, qui bombent l’intérieur des coronae. À la surface, des lignes de fracture sont représentées. Les panneaux indiquent quatre mécanismes tectoniques différents, proposés comme se produisant tous sous la surface de Vénus encore aujourd’hui: A) l’épanchement lithosphérique, B) la subduction lithosphérique, C) le panache enclavé, et D) le panache sous-plaque.© Anna Gülcher

De nouvelles sondes spatiales bientôt en route

Afin d’explorer plus avant la distinction entre les différentes couronnes, des données à plus haute résolution seront nécessaires pour résoudre davantage les perturbations gravitationnelles. Cela sera possible grâce à plusieurs sondes dont le lancement est prévu au début des années 2030 : EnVision, dirigée par l’Agence spatiale européenne (ESA) et VERITAS, dirigée par la NASA. Un consortium suisse (ETHZ, KOEGL Space, FHNW, HSLU et Space Acoustics) participe à la première mission en contribuant à l’instrument VenSpec-H, qui analysera les gaz atmosphériques de Vénus afin d’étudier l’activité volcanique, le climat et les interactions entre la surface et l’atmosphère. Dans le cadre de cette étude, VERITAS et EnVision mesureront les données gravitationelles de Vénus avec une résolution beaucoup plus élevée que celle actuellement disponible. « La meilleure résolution du champ gravitationnel nous permettra de réaliser une étude similaire sur des centaines de coronae plus petites », conclut Anna Gülcher, qui fait partie de l’équipe scientifique des deux missions.

Détails de la publication :

G. Cascioli, A. J. P. Gülcher, E. Mazarico, S. E. Smrekar, 2025. A spectrum of tectonic processes at coronae on Venus revealed by gravity and topography. Science Advances 11, 2025

URL: https://doi.org/10.1126/sciadv.adt5932

DOI: 10.1126/sciadv.adt5932