Il y a tout juste 30 ans.

Il y a tout juste 30 ans, le 6 octobre 1995, l’Observatoire de l’Université de Genève changeait notre vision du monde avec l’annonce par les deux scientifiques Michel Mayor et Didier Queloz de la découverte de la première planète autour d’une étoile autre que le Soleil. C’est cependant dès les années 1970 que les scientifiques genevois développent des instruments permettant de mesurer la vitesse des étoiles pour éventuellement en déduire la présence d’exoplanètes. Plus de 40 années de développement instrumental et de recherche autour de la spectroscopie de précision et sur les exoplanètes seront récompensées le 10 octobre par la médaille de l’innovation de l’UNIGE lors du Dies Academicus. Genève avec le reste de la Suisse possède tout en main pour conserver cette expertise et rester à la pointe de la recherche sur les exoplanètes et la vie dans l’Univers.

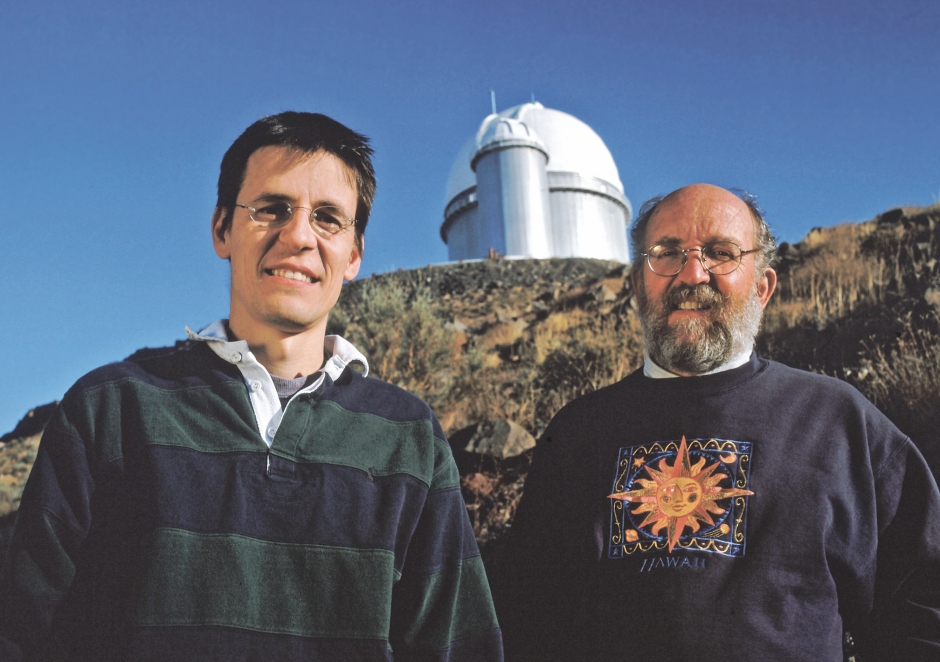

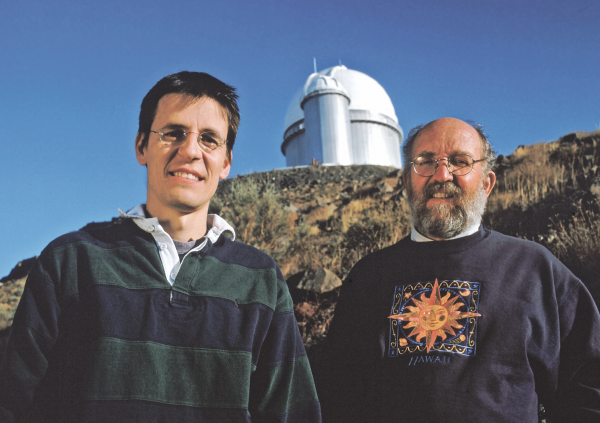

Les astronomes suisses de renommée mondiale Didier Queloz et Michel Mayor, de l’Observatoire de Genève, sont ici devant le télescope de 3,6 mètres de l’ESO à l’Observatoire de La Silla, au Chili. Ce télescope abrite HARPS, le plus grand chasseur d’exoplanètes au monde.

Crédit: L. Weinstein/Ciel et Espace Photos

Dès le milieu du siècle dernier les astronomes pensaient que les systèmes planétaires trouvaient leur origine lors de la formation des étoiles elles-mêmes. Il y aurait donc des centaines de milliards de systèmes planétaires dans notre seule Galaxie, encore fallait-il pouvoir les détecter.

Dès les années 1970, une nouvelle méthode développée à l’Observatoire de Genève permettait une mesure précise des variations minimes des vitesses des étoiles. Or il se trouve qu’une planète, même petite, crée des petites oscillations de vitesse de leur étoile hôte. A la fin des années 1980, Michel Mayor et un ingénieur opticien, André Baranne se lancent dans la conception d’un nouvel instrument pour être installé sur le télescope de 2 mètres de l’Observatoire de Haute-Provence dans le sud de la France. L’instrument est une réussite et permet des mesures de qualité inattendue avec une précision ouvrant la possibilité à la détection de planètes aussi massives que la planète Jupiter.

Premier Programme d’observation

En octobre 1993, Michel Mayor soumet alors une demande de temps de télescope pour essayer de détecter des exoplanètes : une semaine de télescope tous les 2 mois, 42 nuits par année ! En dépit de la vive compétition pour le temps d’observation la demande est acceptée. Rejoint par son doctorant de l’époque, Didier Queloz, les deux astronomes décident de se focaliser sur 142 étoiles comparables à notre Soleil…la quête pour les exoplanètes débute pour les Suisses.

En fin d’année 1994, Didier Queloz qui menait à ce moment les observations de ce programme « exoplanètes » envoie un fax à Michel Mayor alors en déplacement à l’Institut d’Astronomie d’Hawaii : « une étoile présente des variations qui apparaissent périodiques, avec une période de seulement 4,2 jours. Qu’en penses-tu ? »

Prudence avant la découverte

La variation observée pour le signal de 4.2 jours correspondrait à une planète avec une masse de la moitié de notre Jupiter. Or, La formation de planètes géantes se fait à grandes distances de l’étoile où les périodes orbitales sont de l’ordre de plusieurs dizaines d’année, comme pour les planètes gazeuses du système solaire tels que Jupiter ou Saturne.

Michel Mayor est donc prudent. Depuis 1943, le domaine des planètes extrasolaires a déjà connu de trop nombreuses annonces de découvertes qui se sont avérées totalement fausses. Il propose ainsi la seule chose juste et raisonnable à faire pour un scientifique : faire de nouvelles observations afin d’éliminer toutes les interprétations alternatives possibles.

Il faut ainsi attendre juillet 1995 pour que l’étoile soit à nouveau visible dans le ciel du sud de la France. Les nouvelles mesures permettent de conforter l’hypothèse planétaire. Dans la chaleur de l’été provençale les deux astronomes et leur famille festoient à la « Clairette de Die ». Les résultats sont publiés dans la revue Nature et l’annonce est faite lors d’une conférence à Florence le 6 octobre 1995, … il y trente ans. Au passage, la découverte permettra aux deux scientifiques d’obtenir le prix Nobel de Physique en 2019.

Consécration internationale et continuité

Après le ciel de l’hémisphère Nord, les astronomes genevois dès 1998, s’installe dans l’hémisphère sud avec le télescope EULER de 1.2 m et un ambitieux programme de détection des exoplanètes. Ce programme d’observation se poursuit encore aujourd’hui. Sa continuité et son homogénéité de 27 années lui confère un atout indiscutable pour la recherche des exoplanètes car il permet la découverte de planètes de très longues périodes. Parfois la science nécessite de la patience.

L’expertise genevoise en matière de spectroscopie de haute précision pour la recherche d’exoplanètes est reconnue sur la scène internationale. L’Observatoire Européen Austral (ESO) accepte de confier à Michel Mayor l’installation d’un nouveau spectrographe, HARPS, pour équiper le télescope de 3.6 m de diamètre sur son site de La Silla au Chili. Ce nouveau chasseur de planète sera installé en 2003…à quelques pas du télescope EULER.

L’effervescence autour de la découverte de 1995 a permis de solidement ancrer la recherche sur les exoplanètes au sein de l’UNIGE et en Suisse. Le Fond National Suisse a ainsi octroyé à l’UNIGE et à l’Université de Berne (UNIBE) un Pôle de recherche National (PRN) dédié à la recherche sur les planètes en 2014, PlanetS, qui a permis notamment de galvaniser les ressources suisses pour le télescope spatial CHEOPS envoyé en 2019.

En 2018, sous la direction du professeur Francesco Pepe de l’UNIGE, le spectrographe le plus précis au monde, ESPRESSO est installé sur le Mont Paranal dans le désert d’Atacama. Un instrument qui atteint une sensibilité de 10 cm/sec permettant de détecter des planètes avec des masses similaires à celle de la Terre. En 2023, sous la direction du professeur François Bouchy de l’UNIGE, le spectrographe NIRPS est installé aux cotés de HARPS pour traquer les exoplanètes dans l’infrarouge.

Toujours plus et une récompense

Pour rester compétitif et continuer à repousser les limites de la connaissance humaine, l’Observatoire de Genève travaille d’ores et déjà sur les prochains instruments. A l’instar de RISTRETTO dont le professeur Christophe Lovis a la charge et qui doit permettre d’observer la lumière de l’exoplanète la plus proche de nous autour de l’étoile Proxima du Centaure. Cet instrument va d’ailleurs servir de prototype pour un projet déjà initié pour le télescope géant de 39 mètres de diamètres que l’ESO est en train de construire dans le désert d’Atacama sur le Cerro Armazones .

Pour saluer les innovations passée, l’expertise développée au cours des 40 dernières années en matière de spectroscopie de précision et soutenir les projets futurs, l’UNIGE a donc décidé de remettre la médaille de l’innovation à l’Observatoire lors de la journée de l’Alma Mater, la cérémonie du Dies Academicus du 10 octobre prochain.

La Suisse peut garder son avance.

La célébration du 30ième anniversaire permet de mesurer le chemin parcouru depuis la découverte de 51 Pegasi b. Mais la course aux planètes continue avec un objectif long terme évident : la recherche de la vie ailleurs dans l’Univers. C’est en effet le but de plusieurs centres de recherche dont des organisations membres du PRN PlanetS, comme celui de l’ETHZ avec Didier Queloz et celui de l’UNIGE avec Michel Mayor et qui est dirigée par la professeure Emeline Bolmont. Ce centre pour la Vie dans l’Univers (CVU) adopte une approche transdisciplinaire en regroupant non seulement des astronomes mais aussi des scientifiques des autres sections de la Faculté des Sciences de l’UNIGE tel que des géologues, des chimistes ou encore des biologistes.

La Suisse et notamment Genève, a ainsi les cartes en main pour réussir à secouer, une nouvelle fois, la place de l’humanité dans l’Univers.

Categories: News